[As Seen on IDEAS FOR GOOD] 赤坂からサーキュラーシティを描く。地域内で資源循環を生む実例にみる、日本の現在地【イベントレポ】

![[As Seen on IDEAS FOR GOOD] 赤坂からサーキュラーシティを描く。地域内で資源循環を生む実例にみる、日本の現在地【イベントレポ】](http://chopvalue.com/cdn/shop/articles/Newsroom_Banner_1920_x_1006_48_520x500_27561eb5-c978-47e6-a8bb-4f1b004ecd53_{width}x.png?v=1734658130)

素材や製品の価値を維持しながら循環させるサーキュラーエコノミーの実現に向けて動き出した、日本社会。その根本的な経済構造の変革は、果てしないものにも感じられます。

しかし、それを地域単位で捉えてみてはどうでしょうか。市民や企業、行政など地域に関係者が一緒に行動を起こすことで、より現実的で地に足の着いたサーキュラーエコノミーが実現するかもしれません。

この潮流が生まれ始めている地域の一つが、東京・赤坂。経済の中心地でもあり、大企業の本社や外資系企業、大使館などが集積するエリアです。

そんな赤坂を舞台に、IDEAS FOR GOODの運営会社であり、サーキュラーエコノミー専門メディアプラットフォーム・Circular Economy Hubの運営をはじめ、循環経済の推進にも取り組むハーチ株式会社は、サーキュラーシティの未来像を模索したイベント「Akasaka Circular City Conference & Tourism 2024 – Building a Circular Future from Tokyo -」を、2024年10月8日に全編英語にて開催しました。

イベント前半では、日本企業のサーキュラーエコノミー実践を学ぶカンファレンスを実施。第一部では赤坂を拠点とする大企業によるサーキュラー・ネイバーフッド(循環地縁)実現に向けた取り組みを共有し、第二部では未来を担う循環型スタートアップのピッチを行うことで、国内の動向を立体的に捉える機会となりました。後半は、地域に根ざした循環型まちづくりの実践が集積する東京・蔵前に場所を移し、日本らしい循環プロジェクトを視察・体験するツアーを実施しました。

地域から芽生えるサーキュラーシティは、どのような姿になるのでしょうか。カンファレンスでの議論およびツアーの様子をレポートします。

赤坂から生まれる、グローバルな知とローカルな実践の循環

開会にあたり、主催者のハーチ株式会社代表取締役・加藤佑が挨拶を述べ、サーキュラーエコノミーの台頭に寄せた本イベントの背景を紹介しました。

「今日、私たちは経済社会システムを、直線型経済からデザインし直し、製品や素材の価値を維持し、自然システムや地域社会を再生するサーキュラーエコノミーへと再設計しなければなりません。

日本では、1999年に経済産業省が最初の循環経済ビジョンを策定しました。そして2020年、菅元首相は2050年までに日本をカーボンニュートラルにすると宣言しました。これは、多くの日本企業が持続可能性とサーキュラーエコノミーについて真剣に考えるようになった非常に重要な瞬間でした。さらに2024年、政府は循環経済を国家戦略として推進すると宣言したのです」

ハーチ株式会社代表・加藤佑

こうした流れから、まさに今、国内での資源の循環に向けて議論を深める好機が訪れています。特に、東京の中心部にどのようにして循環型の地域を作るかという問題が重要だと言います。

「私たちはグローバルな視点とローカルな視点、両方を持たなければなりません。持続可能性について語るとき、私たちはよく『Think globally, Act locally(グローバルに考え、ローカルに行動する)』と言います。サーキュラーエコノミーについても同じことが言えます。また、この分野の専門家の一人が『サーキュラーエコノミーでは、材料は地域内に循環させ、知識や洞察は世界に循環させなければならない』と教えてくれました。

赤坂は東京で最も国際的な街のひとつで、グローバルな視点を持っています。一方、蔵前は歴史ある街で職人の工房や店舗が軒を連ねる、東京で最もホットなサーキュラーエコノミー・スポットのひとつです。この異なる視点を組み合わせることで、より高い解像度で東京の未来を再考し、再構築することができるはずです」

第一部:赤坂拠点の大企業によるサーキュラー・ネイバーフッド実現に向けた実践紹介

カンファレンスの第一部では、赤坂を拠点とする大企業3社がそれぞれの実践内容を紹介しました。

TBS:多世代のハブとなり自分ゴトを醸成するテレビ局の役割

最初に登壇いただいたのは、TBSホールディングス特任執行役員(グループサステナビリティ推進統括)、サステナビリティ創造センター長の井上波氏です。同社は、テレビ局として社会環境課題を大きく取り上げ始めた先駆け的存在であり、その動きをつくりだしたのが井上氏なのです。

株式会社TBSホールディングス 井上波氏

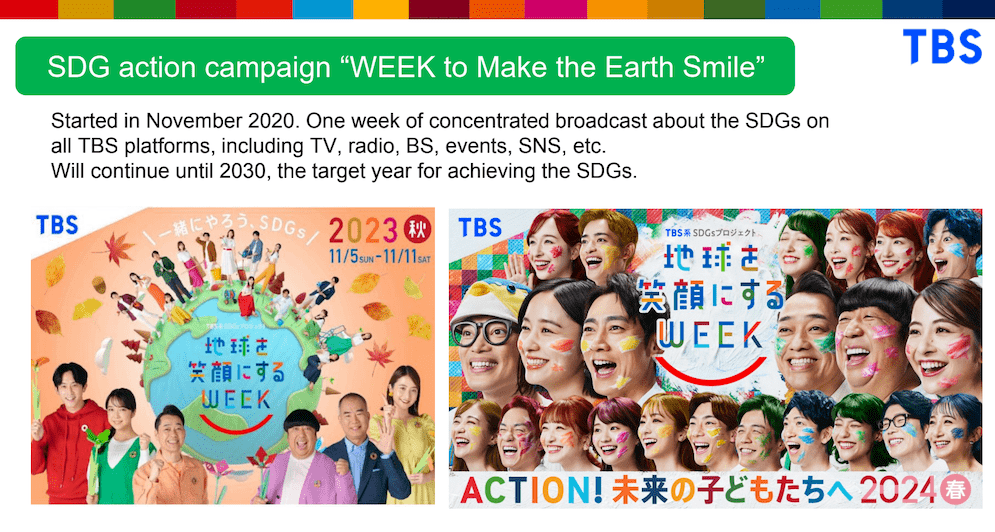

2019年、TBSは国連のSDGメディア・コンパクトに参加し、メディアの力でSDGsを積極的に推進することを宣言しました。その代表的な取り組みが2020年に開始した「地球を笑顔にするWEEK」です。春と秋の2回、テレビやラジオを通じて社会環境課題を扱う50以上の番組が放送されています。ニュース番組のみならず、エンタメ番組も媒介とすることで、幅広い視聴者に届けることができると言います。

「日本ではSDGsの認知度が非常に高く、この3年間で劇的に上昇しました。その理由のひとつは、学校でSDGsが教えられているからです。もうひとつの理由はメディアです。今はSNSやインターネットの時代ですが、SDGsについて語るとき、テレビは依然として重要な役割を果たしています。

キャンペーン終了後の視聴者アンケートによると、キャンペーン関連番組を2回以上見た人の90%以上が『SDGsについて何かしたことがある、あるいは何かしたいと思う』と答えています。これは、視聴していない人のほぼ2倍です。つまりこのキャンペーンは、SDGsを自分ゴトにし、行動を後押しすると捉えています」

同社の取り組みは対面での場づくりにも広がっています。キャンペーン期間中には4日間にわたって「地球を笑顔にする広場」を開催し、SDGsに関連するワークショップやごみ分別の体験を提供。前半2日間は学校向けに開放し、4日間で計1万5,000人が来場しました。

一方、番組制作における環境負荷の低減は大きな課題であり、対策を進めていると言います。

「私たちはドラマや映画の中で多くのセットを使うため、頻繁に使う手術室や法廷などはユニット化しています。背景や配置を変えることで、同じ手術室でもまったく違うものに感じられるのです。でも実際は同じユニットなので、以前ほど無駄はありません」

2024年9月に、井上氏は国連のイベントにも招待され、同社の取り組みを紹介しました。テレビ局だからこそのインパクトが、身近なところから創出されているのです。

「メディアとして、私たちには果たすべき役割があると考えています。それは、社会の地域住民や多世代のハブとなり、社会を前進させるための出発点となることです」

博報堂:「食の森」から創造する持続可能な都市の暮らし

続いてお話を伺ったのは、博報堂が2020年に発足した、クリエイティビティの研究機関「UNIVERSITY of CREATIVITY」(以下、UoC)のサステナビリティフィールドディレクター、近藤ヒデノリ氏です。今回はUoCの取り組みのなかでも近藤氏が発起人である「Tokyo Urban Farming」の取り組みを紹介していただきました。

株式会社博報堂 近藤ヒデノリ氏

「現在、世界の人口の半分が都会に住んでおり、今後さらに増えていくでしょう。しかし東京の食料自給率は0%とも言われ、持続可能ではありません。

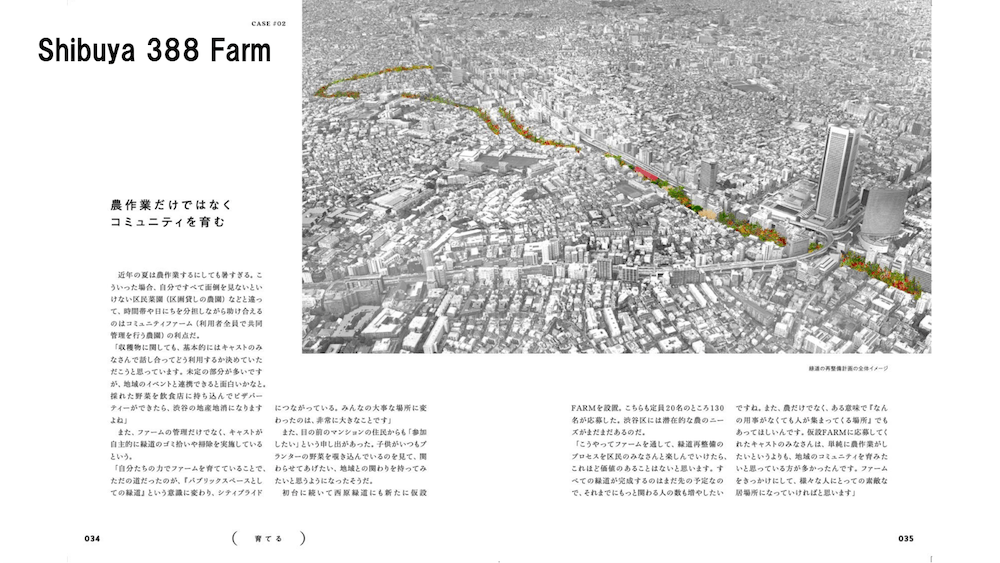

そこで2021年に、東京を食の森にすることを目指すプラットフォーム『Tokyo Urban Farming』を立ち上げました。2023年には、コロナ後に東京で増加しているコミュニティ・ファームを調査し書籍化しました。アーバンファームには6つの機能があり、農作物を育てるだけでなく、食べたり、一緒に学んだり、人と人をつなげたり、創造性を生み出したり、暮らしを変えたりすることができます。個人から近隣、都市、地球環境へと変化が広がっていくのです」

これはただのビジョンではなく、東京で実際に人々が触れることができる場として広がっています。大企業が立ち並ぶ大手町の駅前や、渋谷に建設される回廊型の都市農園、サブカルチャーの街・下北沢の駅前に生い茂る小さな森、お台場駅にある大学の屋上で、一人の教授と他の教授や学生が始めたコミュニティ農園など、多くの事例が育まれているのです。

また、その活動の幅は都内にとどまらず、郊外にも展開していると言います。

「郊外にはたくさんの場所があり、多くの企業や人がそれらを活用しようと取り組んでいます。特に東京から1〜1.5時間の近郊で、UoCでは多くの学習プログラムを開催し、都市と地域をつなぐ地域ライフデザインやフードロス、ソーシャル・クリエイティブ・キャンプなど、20種類ものコースを立ち上げ、社外の多くの人々を招き、多様な人々をつなげ、郊外でも新しいムーブメントを起こそうとしています」

オカムラ:家具の共同開発から発展した「循環型まちづくり」への挑戦

第一部、最後に登壇いただいたのは株式会社オカムラ働き方コンサルティング事業部 ワークデザインストラテジー部 デザインストラテジスト、庵原悠氏です。同社は近年、オフィス家具が置かれる公共空間のデザインも手がけ、働き方をめぐる研究活動にも従事しています。

株式会社オカムラ 庵原悠氏(慶應義塾大学SFC研究所にも所属)

そんな中、2021年に同社は独自のサーキュラーエコノミーモデルを作成しました。この方針づくりと並行して開発された製品が、3Dプリンターを用いた単一素材の椅子です。素材にはサトウキビから作られたバイオポリエチオンが使用され、石油化学系のポリエチレンと比べてCO2排出量を70%削減できると言います。

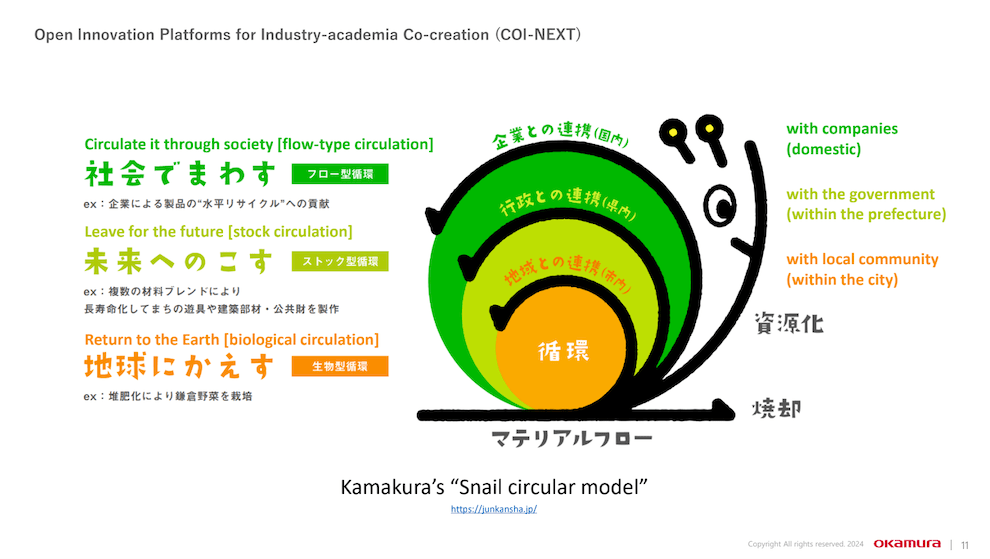

こうした素材や家具製造の新たなエコシステムの構築について大学との研究を進める中で、「鎌倉サーキュラーシティ・プロジェクト」が誕生しました。

「このプロジェクトでは、産・学・官・民・市民が一体となり、循環型社会を具現化する都市モデルの構築を目指しています。デジタルプラットフォームの研究開発、社会実験、市民への教育プログラムなどのテーマを掲げています。

鎌倉市は『ゼロウェイスト鎌倉』を宣言し、ごみの減量化と環境負荷の低い都市を実現しようとしています。この背景として、老朽化のため2025年3月までに市のごみ焼却施設を閉鎖する予定なのです。日本ではこのように、多くの市町村でごみ処理問題が拡大しています」

こうした国内共通の課題に対し、鎌倉市と慶應義塾大学が中心となり、多くの賛同企業と協働して立ち上げたのが、同プロジェクトなのです。

「プロジェクトでは、3つの循環に着目した『カタツムリ・モデル』を提唱しています。小さなオレンジの循環は、地域の協働によって土に還り、中央の薄緑の循環は、市政との連携によって未来に繋がり、一番大きな緑の循環は、企業と連携して社会を循環させるのです」

モデルの実現に向けた試みの一つが、使用済みプラスチック包装を回収する「しげんポスト」の設置です。回収された包装は、市民のアイデアによってリサイクル容器や地域に役立つアイテムに生まれ変わります。

こうしたアイデアは、マテリアルリサイクルを促進するだけでなく、素材を都市建築に統合し未来に遺産を残す「ボルテックス・シティ」という概念に発展。すべてのリサイクルを一つのループで完結させるのではなく、複数のループを統合して別の用途に利用するアイデアを提案しています。

「このような共創の環境は、循環型経済だけでなく、新鮮な情報を豊富に生み出しています。日本企業はイノベーションの推進に課題を抱えることも多いですが、 サーキュラー・ネイバーフッドは、未来に向けたイノベーションの種を得る貴重な機会になると信じています」

第二部:サーキュラーエコノミーを支えるスタートアップピッチ

続く第二部では、サーキュラーエコノミーに取り組む5社によるピッチセッションが行われました。各社の取り組みとインパクトを紹介していきましょう。

アイカサ:雨の日を幸せに、傘の廃棄をゼロに

株式会社Nature Innovation Group アイカサ代表取締役 丸川照司氏

傘のシェアリングサービスを提供する、アイカサ。代表取締役の丸川照司氏は、気候変動による異常気象が増えると、突然の雨に見舞われることも増え、その度に大量の傘がごみになることに着目しました。

実際、東京で1日あたりに購入されるビニル傘は約10万本です。年間で購入されるビニル傘は、約8,000万本。私たちは家に5本か6本持っている一方で、コンビニに駆け込んで1本購入し、廃棄に至ってしまいます。この廃棄をゼロにするのが、アイカサの目標なのです。

「アイカサのアプリを使って、全国1,600箇所のステーションから傘をレンタルすることができます。 24時間あたり140円で、サブスクプランは月額280円です。そして、私たちの特徴は、この傘を頻繁に修理していることです。通常、約5年間使用しますが、修理可能な部品もたくさんあるのです」

最近では、渋谷でコンビニエンスストアの数を超えるという新しいプロジェクトを立ち上げました。コンビニの数は、東京だけで7,500店、日本全体で5万店も存在します。この数を超えるステーションを設置することで、ビニル傘の廃棄ゼロを実現しようとしているのです。

digglue:循環型に向けてカギとなるデータの可視化

株式会社digglue代表取締役 原英之氏

DXコンサルティングとデジタルプラットフォームの提供を通じてサーキュラーエコノミーの実現に取り組む、株式会社digglue。代表取締役CEOの原英之氏はこう述べました。

「私たちは、リアルとデジタルの2つの分野に焦点を当て、企業がどのような廃棄物をどれだけ排出しているかというデータを収集しています。それがサーキュラーエコノミーを実現するための第一歩だからです」

同社のデジタルプラットフォームは3つの分野に分かれ、1つ目は、企業や自治体のサーキュラーエコノミー実践の成果を簡単に発信できるプラットフォーム。IoTデバイスを使用しているため、現場での手動入力の手間を省けます。2つ目は、企業間の資源の流れを可視化するトレーサビリティシステムです。現在、企業間で共有されているデータは、わずか2%にとどまると言います。これを接続することは、資源の循環において欠かせません。

3つ目は、製品の情報開示です。DPP(Digital Prodcut Passport)を通じて製品価値の向上を目指しています。原氏によると、製品価値には2つの側面があります。1つは機能的価値、もう1つは情緒的価値です。特に後者は、その価値を正しく消費者に届けることが非常に困難だと言います。そこで、スマートフォンで製品をスキャンするだけで、製品の背景に簡単にアクセスできるサービスを展開しているのです。

カマン:容器の再利用システムで廃棄物ゼロの実現へ

株式会社カマン代表取締役の善積真吾氏

カマン株式会社が展開する「Megloo」は、使い捨てプラスチック廃棄物の削減に向けた、テイクアウトやデリバリー用の再利用可能なパッケージシステムです。

「日本では、プラスチックの廃棄量は年間800万トンを超え、その半分は包装廃棄物で、その4分の1は食品用の容器です。環境に配慮した店の多くは紙容器等に切り替えていますが、紙の容器はプラスチック製の約2倍の重さがあるため、廃棄量は増えています。つまり環境にとって最善の解決策は、再利用可能なパッケージを使うこと。これによりCO2排出量を90%削減し、廃棄物ゼロを実現できます」

同社は容器を借りる際にQRコードで利用登録するアプリを導入することで、99%の返却率を達成。食事を終えたら、連携するレストランやオフィスの返却ボックスに返却できます。

Meglooの容器は1つあたり1,000円。100回使用すると1回あたり約10円の計算です。洗浄や回収などの運用コストと利益率を合わせると、バイオベースの使い捨てカップと同等かそれより安くなるそうです。現在、全国各都市での導入、フェスやお祭りなどでのレンタル、そしてスポーツ等のスタジアムでも試験導入が進んでいます。

mymizu:“市民の力”で広がるマイボトルに優しい社会の仕組み

mymizu共同創設者 ロビン・ルイス氏

日本では毎年220億本のペットボトルが消費されています。これは地球を108周できる量です。私たちは毎分、世界中で100万本のペットボトルを使用しています。

「このような使い捨てから、再利用可能なマイボトルに優しいシステムへ移行するための解決策が、mymizuでした。無料のアプリを使って給水ポイントを見つけることができます。アプリに記録すると、どれだけのプラスチックを節約したかも確認できるのです」

現在、mymizuを使用して給水できる場所は世界に20万か所。日本では、駅や空港などの公共施設や提携店舗を含め、約1万3,000か所が登録されています。世界50か国で使用され39万人のユーザーがおり、これまでに700万本以上のペットボトル節約に貢献しているのです。

mymizuは、クラウドソースのプラットフォームです。人々が撮った写真や給水ポイントの情報が、毎日世界中から追加されます。また、ウェブアプリはオープンソースでもあります。給水ポイントの写真を投稿した際のデータ管理に役立つAIアルゴリズムも、ボランティアによって開発されました。さらに企業や行政、教育機関との連携やパートナーシップなどを通して社会の関心を高め、循環型の社会で持続可能性を目指すムーブメントを構築しています。

RECOTECH:廃棄物を他社にとっての資源に変えるデジタルインフラ

RECOTECH執行役員 Product&Analytics 坂内智恵氏

RECOTECHは、資源の循環型サプライチェーン構築を手掛ける企業。“たった1品目の”プラスチック廃棄物が日本だけで270億円を生む可能性があることに着目し、廃棄物を資源に変える仕組みを整えています。

プラスチック廃棄物が日本だけで270億円を生む可能性があることに着目し、廃棄物を資源に変える仕組みを整えています。資源循環の波が押し寄せる中、企業は、高品質で低コスト、追跡可能で安定したリサイクル材料の供給を必要としているとのこと。しかし、日本の断片化された廃棄物管理システムでは、特定の高価値材料を大規模に収集することが難しいのが現状です。

「私たちの解決策は、廃棄物を価値ある資源に変えるマーケットプレイスです。例えば、百貨店で出たプラスチック廃棄物を、自動車の物流資材に再利用しています。

それを可能にするのは、RECOTECHが開発したプラットフォーム『pool』です。百貨店や小売店の廃棄物をデータに変換し、メーカーが必要とする材料を収集します。データは、収集、在庫、物流、処理、リサイクルを通じて追跡され、収集した材料の95%がリサイクルされているのです」

導入企業はRECOTECHのシステムに月額料金を支払い、調達企業はデータへのアクセスとリサイクル素材の料金を支払います。

同社の強みは、物流会社との提携による収集コストの削減、廃棄物データの自動収集によるリサイクルコストの削減、そしてリサイクル素材の開発への貢献。バージンプラスチックと比較してCO2を77%削減する素材も共同開発しています。

サーキュラーエコノミーにおける「Think globally, Act locally」の重要性

日本のローカルな先進的実践が紹介されたカンファレンス会場には、国内からの参加者に加え、IDEAS FOR GOODでも以前取材をしたオランダ・アムステルダムで持続可能なまちづくりに取り組むCornelia Dinca氏や、カナダ・バンクーバー発の廃棄割り箸から家具やインテリアを製造する企業ChopValueのJames Soback氏など、海外からの参加者や国内在住の外国人の方々にも複数ご参加いただきました。

左上:Amsterdam Economic Board / Sustainable AmsterdamのCornelia Dinca氏

右上:ChopValueのJames Soback氏

カンファレンス内の質疑応答や、登壇者も交えた交流会では、国内外を超えた活発な議論やつながりが生まれており、冒頭のハーチ代表加藤の話にもあった通り、グローバルな視点とローカルな視点、両方を持ってサーキュラーエコノミー実現に向けた各所の連携を進めていくことの重要性を、改めて実感できた濃密な3時間となりました。

蔵前で触れる「日本版サーキュラーエコノミー」の実践

カンファレンスを終えて、午後は蔵前でのツアーを開催。最初に訪れたのは、循環やフードロス削減など、日常の暮らしの中で持続可能な未来を生み出すことを目的にしたキッチンおよびサーキュラーエコノミーの実践拠点「élab(えらぼ)」です。

プラントベースのランチを食べて、élab内で行っている子ども服の交換やコンポストなどの取り組みを見学しました。ランチボックスは、午前中に紹介があったMegloo。食べ終わったら、同じ建物内の服屋から出る端切れを使ってボックス内を拭き取るなど、細部まで環境にやさしい取り組みの工夫が見られました。

続いて訪れたのは、焙煎所を営みながら、蔵前の飲食店から出るコーヒーかすの地域循環に取り組む「縁の木」です。オーナーの白羽玲子氏は、障害のある人の就労支援に携わる中で、コーヒーかすの活用がカフェ、就労支援組織、企業にとって利益になるモデルを発見。KURAMAEモデルと名付けられ、地域外から観光要素としても注目を集めています。

ツアーでは、実際にコーヒーかすを活用したビールなどを試飲。参加者が自身のプロジェクトに転用する方法を相談するなど、具体的なプロジェクトに基づいた議論が深まりました。

最後に訪れたのは、お酒やソフトドリンクを飲みながら、気軽に廃材のアップサイクル体験を楽しめる「Rinnebar」です。メニュー表から、作成したいアップサイクル品をオーダーし、素材を選び、ガイドにしたがって作成していきます。

「ものづくりは苦手」「子どもの頃以来」と言っていた参加者も黙々と作業し、会が終わりに近づく頃には同じものを作るメンバーに作り方を教える側になっていました。教えるよりも励ましてくれるRinnebarスタッフの明るさや、自由で創造的な場の力に動かされ、終始集中してものづくりを楽しむ時間が流れていました。

編集後記

赤坂と蔵前を舞台として議論を深めた、日本におけるサーキュラー・ネイバーフッドの可能性。すでに、多くのアクターが同じ未来を目指している兆しが感じられました。

その兆しがあったからこそ、個々の活動がつながり、面としてどのような仕組みが今後広がりうるのかを描く必要性も見えてきました。質疑応答では、そうした社会に向けて企業間でデータを共有できる政策的な基盤づくりが重要であることも指摘されたのです。

企業を中心としたサーキュラーエコノミーの実践がさらに前進するには、他業種や行政との協働にも踏み入ることが重要となるでしょう。日本政府が循環型経済を国家戦略として取り入れた今、変化はますます加速していくかもしれません。